Tout ce qui a été posté par Dom Le Trappeur

-

Le 1er Mai.................;!

-

Le 1er Mai.................;!

Déclaration de la Cgt Un grand 1er mai revendicatif mardi 1er mai 2012 Dans plus de 300 rassemblements et manifestations, la CGT a recensé une participation de plus de 750 000.manifestants. C’est la démonstration que les salarié-e-s, retraité-e-s, les privé-e-s d’emploi, sont déterminé-e-s à voir leurs actions conduites dans leurs entreprises, leurs secteurs professionnels, leurs bassins d’emploi, déboucher sur des avancées sociales. Les dernières provocations du candidat sortant sur le thème du « vrai travail », cinq ans après sa volonté de « remettre la France au travail » ont renforcé la mobilisation des salarié-e-s. Les centaines de milliers de manifestant-e-s n’ont laissé ni la droite, ni l’extrême droite salir cette journée internationale de luttes, forte de plus d’un siècle d’histoire du mouvement ouvrier, de résistances et de conquêtes sociales. Le mécontentement traduit dans les urnes lors du premier tour des élections présidentielles s’est exprimé dans la rue, pour sanctionner les politiques anti sociales et l’inégalité de la répartition des richesses. Ils ont exprimé aussi leurs attentes fortes pour aujourd’hui et l’avenir de la jeunesse. Comme en 2002, 2007, ce premier Mai a été marqué par les élections présidentielles. A chaque fois, notre organisation a pris ses responsabilités pour défendre les intérêts des salariés. C’est pourquoi au lendemain du 1er tour, la CGT s’est tournée vers la réussite d’un puissant 1er Mai. C’est l’attachement aux valeurs de progrès social et de solidarité entre les travailleurs qui ont encore une fois prévalu devant le danger des divisions et des politiques antisociales. A l’évidence l’analyse et les critiques de la CGT du bilan du Président Sarkozy ont marqué l’opinion publique et nos dix exigences pour sortir de la crise doivent guider maintenant les politiques économiques et sociales. Dans de nombreux pays d’Europe, comme en Allemagne, Espagne, Grèce, Royaume-Uni, Italie, les salariés se sont aussi mobilisés pour réagir aux politiques d’austérité renforcée par le pacte Sarkozy-Merkel. Deux mois après la dernière journée d’action Européenne du 29 Février à la veille du sommet européen, les salariés européens doivent renforcer leur solidarité et peser ensemble pour de nouvelles conquêtes sociales. Toutes les organisations de la CGT engagées dans cette journée internationale de luttes peuvent se féliciter de cette réussite. La CGT va poursuivre ses explications auprès des salariés, en les invitant à adhérer à notre syndicat pour qu’ils puissent revendiquer et réagir à leurs conditions de vie au travail et en dehors. Elle va prendre les initiatives pour que les politiques à venir rétablissent la justice sociale, en valorisant le travail par l’augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux, en renforçant la protection sociale par une fiscalité conditionnée aux politiques d’emploi et aux politiques salariales et de répartition des richesses créées dans les entreprises. Montreuil, le 1er mai 2012

-

Election présidentielle 2012 - Second tour

1er Mai : 750 000 manifestants contre l'austérité et Sarkozy http://www.humanite.fr/social-eco/un-1er-mai-avant-tout-contre-lausterite-495641 Des dizaines de milliers de personnes ont défilé ce mardi en Province, plus de 200 000 à Paris, pour dire non à l'austérité imposée par l'Union européenne. Il faut aussi constater qu'à cinq jours des présidentielles, le rejet de Nicolas Sarkozy est également extrêmement présent. Voici les principales déclarations syndicales et politiques. Près de 290 cortèges sont annoncés par la CGT, dont l'un dans l'après-midi à Paris. Le syndicat annonce 750.000 manifestants dans toute la France, une mobilisation 7 fois supérieure à l'an passé. L'intersyndicale (CFDT, CGT, FSU, Solidaires et Unsa), a promis qu'il n'y aura pas de message politique sur les banderoles des défilés du 1er-Mai mais la CGT, à la différence des autres organisations, a appelé à "battre Nicolas Sarkozy". A Paris, les délégations du Parti socialiste et du Front de gauche devraient rester en queue du défilé. Derrière une longue banderole sur laquelle on pouvait lire "Pour la solidarité internationale et le progrès social", ont notamment pris place côte à côte, Bernard Thibault (CGT), François Chérèque (CFDT), Annick Coupé (Solidaires) Bernadette Groison (FSU) et Luc Berille (Unsa). Avant le départ du cortège, Annick Coupé, déléguée générale de Solidaires, a admis que pour son syndicat "il n'y a(vait) pas de séparation stricte entre politique et social". Comme la CGT, Solidaire a plusieurs fois appelé à battre Nicolas Sarkozy au second tour de la présidentielle. Les déclarations syndicales importantes A Denfert - derrière le carré de tête, des salariés de l'usine PSA d'Aulnay, menacée de fermeture, sont venus manifester. "Sarko et Hollande vont débattre demain et nous on na toujours rien sur notre avenir. Nous sommes les vrais travailleurs, les vrais ouvriers", confie à l'AFP Rodolphe Feger, délégué syndical CGT. François Chérèque, secrétaire général de la CFDT, ; "Le 1er-Mai appartient aux travailleurs et à personne d'autre". "Le discours de Nicolas Sarkozy sur le travail est devenu insupportable". "Chaque fois qu'il y a eu dans l'Histoire une mainmise du politique sur cette fête (du 1er-Mai-), c'était dans un contexte de dérive antidémocratique". Pendant la manifestation, il a demandé d'«arrêter de se chamailler sur des provocations, nous devons parler du chômage, de l'emploi des jeunes". Mais, prévient-il, "ceux qui attaquent les syndicats, comme Nicolas Sarkozy, se trompent, ce sont des millions de personnes qui votent pour nous. Pour eux, c'est une humiliation". Le secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault, a confirmé qu'il appelait à voter pour battre Sarkozy. "La CGT a appelé à battre le président de la République actuel". "Je m'étonne que certains s'étonnent qu'un syndicat de salariés puisse avoir une opinion à propos des enjeux d'une élection présidentielle." La CGT exige un smic à 1700 euros par mois et attend de François Hollande, qui a promis une grande réunion avec les partenaires sociaux s'il est élu le 6 mai prochain avant de se prononcer, qu'il aille dans ce sens très rapidement. Bernard Thibault estime que les plans d'austérité mis en place dans l'Union européenne mènent cette dernière à la catastrophe et plaide pour l'Europe sociale. Les politiques "Après cinq ans de mépris et de monarchie du fric, le temps est venu du respect des travailleurs, de leurs revendications et leurs droits", lance Pierre Laurent, le secrétaire national du PCF, sur le stand du Front de Gauche installé à Port-Royal. "Il n'y a pas une revendication sociale qui s'est arrachée autrement que par les luttes, ce sont des usurpateurs", a ajouté Jean-Luc Mélenchon, "et aujourd'hui ils reçoivent la leçon qu'ils doivent recevoir, celle de notre mobilisation". Pour Eva Joly, sur le stand d'EELV près du jardin du Luxembourg à Paris, "distinguer les +vrais+ travailleurs des autres et taper sur les corps intermédiaires, c'est anti-démocratique. Les Français sont très nombreux dans la rue, et c'est une façon de dire +nous ne voulons pas d'un président qui divise les Français et est aussi clairement anti-immigrés+!" François Hollande : "Je veux rendre hommage, moi, à tous les syndicalistes de France, à celles et ceux qui humblement, modestement, défendent les travailleurs, ont le plus beau des mandats - souvent éviter aux plus faibles le licenciement, donner de la dignité à ces travailleuses, ces travailleurs". "Oui, la fête du Travail, c'est la fête du syndicalisme et je ne peux pas accepter qu'ici, en France, il puisse y avoir une bataille le 1er mai contre le syndicalisme. Cette fête ne doit pas être dévoyée". Marine Lepen : "Je n'accorderai ni confiance ni mandat à ces deux candidats (...) Dimanche, je voterai blanc". Au cours du discours de la patrone du FN, la foule s'est mise à crier : "communistes assassins".

-

Election présidentielle 2012 - Second tour

Les frontières...quelle plaie surtout dans les têtes...

-

Le 1er Mai.................;!

Rouges du sang des ouvriers, S'il y a des drapeaux rouges dans les défilés du 1er mai, c'est qu'ils sont rouges du sang de tous ces ouvriers et militants internationalistes qui depuis des générations se sont battus contre ceux qui trouvaient naturel un ordre social qui permettait le travail des enfants, interdisait les syndicats, le droit de grève, n'acceptait ni les congés payés, ni les droits sociaux, ni la sécurité sociale. Tous ces droits qui aujourd'hui bénéficient à tous, qu'ils soient pour ou contre les syndicats, ou n'en ont rien à foutre... Le 1er mai 1891, la troupe tirait sur la foule à Fourmies faisant 9 morts. Qui en avait donné l'ordre ? Est-ce que les Sarkozy, LaPen et leurs sbires revendiquent cet acte et cet héritage aujourd'hui... au nom de leurs aîeux dont ils suivent fidèlement les traces?

-

Le 1er Mai.................;!

Le premier mai n'appartient qu'aux travailleurs Georges Séguy Une vulgate bien établie fait remonter les origines du 1er mai aux évènements de Chicago en 1886 où la grève des ouvriers américains pour la journée de huit heures se termine dans un bain de sang. Certes, si cette parenté n’est pas entièrement dénuée de tout fondement, elle n’est pas tout à fait exacte, car elle masque, en réalité, la place éminente qu’occupe le mouvement ouvrier français dans la genèse de cette histoire. C’est en juillet 1889, et certainement dans l’espoir d’apporter un utile contrepoint prolétarien aux célébrations du centenaire de la Révolution française, que le mouvement socialiste international décide de se donner rendez-vous à Paris. Organisé à l’initiative de guesdistes, de blanquistes et de la tendance Vaillant de la Fédération nationale des syndicats, le Congrès international socialiste rassemble, dans « la salle des Fantaisies parisiennes », du 14 au 21 juillet 1889, 377 délégués venus du monde entier. C’est au cours de ce Congrès que va naître réellement la journée internationale des travailleurs. Le 20 juillet 1889, sur proposition de Raymond Lavigne, alors secrétaire de la Fédération nationale des syndicats, les délégués adoptèrent à l’unanimité une résolution appelant les travailleurs à organiser « une grande manifestation internationale à date fixe, de manière que, dans tous les pays et dans toutes les villes à la fois, le même jour convenu, les travailleurs mettent en demeurent de réduire légalement à huit heures la journée de travail ». Au cours des débats, la date retenue fut fixée au 1er Mai, en référence à la décision prise en 1888 par l’American Federation of Labor lors de son Congrès de St. Louis, de faire du 1er Mai 1890 un temps fort de lutte pour la journée de huit heures. 1890 Les premières manifestations du 1er Mai eurent lieu pour la première fois en 1890. D’emblée la dimension internationale des mobilisations, aux formes diverses et d’ampleur inégale, frappent les esprits. L’objectif central reste la journée de huit heures, mais d’autres thèmes revendicatifs émergent selon les contextes nationaux. Quoiqu’il en soit, le caractère universel et la force des mobilisations donnent un retentissement considérable à cet évènement. 1891 Le deuxième 1er Mai devait être tragiquement endeuillé par ce qui se passa à Fourmies où tombèrent les premiers martyrs de la journée internationale des travailleurs. La troupe présente tire sur la foule rassemblée. Le bilan est lourd : dix morts et plusieurs dizaines de blessés. L’indignation provoquée par ce massacre traverse aussitôt le pays et dépasse les frontières. Sans nul doute, ce drame contribua à donner à cette journée une nouvelle dimension de lutte, de solidarité et de générosité ouvrières. 1906 À la fin du XIXe siècle, l’enthousiasme initial tend à s’estomper. C’est la CGT, inspirée par le grand projet de la grève générale et par le désir de paix entre les nations, qui réactive les mobilisations. Ce désir de « prendre la rue » culmine à l’occasion du 1er Mai 1906 qui fut certainement la plus grande manifestation organisée par la jeune CGT en faveur des huit heures. 1919 L’expérience révolutionnaire qui se joue à l’Est concentre tous les regards et encourage toutes les audaces, une dynamique révolutionnaire se déploie à nouveau. Pour contrer son extension, le gouvernement de Georges Clemenceau présente le 8 avril un projet de loi sur la journée de huit heures. Il est voté à l’unanimité par la Chambre le 17 avril, et ratifié le 23 par le Sénat. Le 1er Mai sera cette année d’une ampleur considérable, les grèves sont massives et les cortèges impressionnent. 1936 Face au péril fasciste, une puissante vague unitaire déferle sur le pays, elle se concrétise au sommet par la création d’un Comité national de rassemblement populaire au lendemain du 14 juillet 1935. Cette contagion unitaire gagne le mouvement syndical, et le Congrès de Toulouse, du 2 au 6 mars 1936, met fin à quinze années de divisions syndicales. Le 1er Mai 1936 sera le cadre d’arrêts massifs du travail et de puissantes manifestations qui annoncent les grèves généralisées avec occupation des usines qui se produisent dans les semaines qui vont suivre. 1941 C’est pendant l’occupation allemande, les 12 et 24 avril 1941, que les responsables de l’État français décident, à l’image de ce qui a été pratiqué dans l’Allemagne nazie ou en Espagne franquiste, d’institutionnaliser le 1er Mai pour en subvertir le sens originel. Dorénavant, cette journée est officiellement désignée comme la Fête du Travail et de la Concorde sociale et elle devient chômée. Tout est fait à cette occasion pour vider le 1er Mai de sa substance révolutionnaire et pour le rattacher aux vieilles coutumes paganoreligieuses. Sur le plan symbolique le muguet refoule l’églantine. La Libération Au lendemain de l’écrasement du nazisme et du militarisme japonais, le 1er Mai est universellement célébré. En France, dès 1946, il se place sous le double signe de l’action revendicative et de la bataille pour le redressement national. Depuis 1947, le 1er Mai est un jour férié, obligatoirement chômé et payé. 1968 Après près de quinze ans d’interdiction de défiler à Paris, la CGT décide pour le 1er Mai de reconquérir les rues de Paris en lançant un appel à manifester de la République à la Bastille. Ce jour-là, près de cent mille travailleurs défilent dans les rues faisant la démonstration que les conditions sociales de l’explosion à venir étaient réunies. Des années 1980 jusqu’à aujourd’hui Dans les années 1980, un certain nombre d’acteurs non syndicaux (réfugiés, immigrés, etc.) s’approprient cette journée. À partir de 1988, le Front National s’empare de la journée du 1er mai, plaçant Jeanne d’Arc au cœur de ses célébrations. On se souviendra également du 1er Mai 2002 marqué par la marée humaine défilant dans les rues sur l'ensemble du territoire français suite à la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour de l’élection présidentielle. En ce 1er mai 2012, Journée Internationale des Travailleurs au moins 289 défilés, rassemblements et manifestations sont annoncés sur tout le territoire à l'appel des Syndicats de Travailleurs parce que le syndicat des patrons (le MEDEF...)... réclame la suppression des jours fériés...

-

Election présidentielle 2012 - Second tour

Ben le problème, ma brav'Dame ...ce sont les étrangers quoi ... il y en a trop qui votent ! C'est vrai quoi 25% des individus nés de nationalité française ces 20 dernières années ont au moins l'un de leurs 4 grands parents d'origine étrangère... 50% des français des individus nés de nationalité française ces 20 dernières années ont au moins l'un des 8 arrières grands parents d'origine étrangère... etc etc... et moi je m'en fous complètement car je ne suis qu'un parmi les 7 milliards de terriens et je suis juste de passage :Smiley_39: :Smiley_39:

-

Actualité sociale

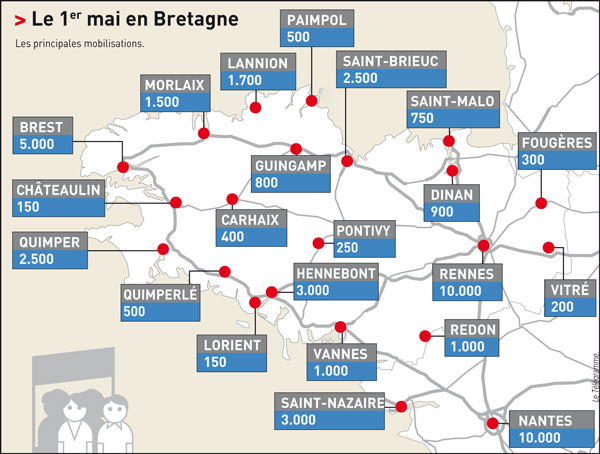

1er mai 2012 Au moins... 288 manifestations syndicales en France http://www.carte.cgt.fr/index.php

-

Actualité sociale

1er Mai : «Une réappropriation sauvage de Sarkozy» http://www.liberation.fr/politiques/2012/04/30/sarkozy-effectue-une-reappropriation-sauvage-du-1er-mai_815362 Danielle Tartakowsky est professeur d’histoire contemporaine à l’université Paris-VIII. Auteur de la Part du rêve : histoire du 1er Mai en France (Hachette littératures, 2005), elle revient sur l’histoire du 1er Mai et sa valeur symbolique. Le débat autour du 1er Mai et du «vrai travail», selon l’expression utilisée puis niée par Nicolas Sarkozy, est-il nouveau ? Oui, évidemment. Même s’il faut noter qu'à travers l’histoire, le 1er Mai s’est toujours confondu avec le calendrier politique. Dès 1892, il y a une coïncidence entre les deux, et on se demande alors s’il ne faudrait pas repousser les élections. Mais, globalement, le 1er Mai a eu assez peu d’incidence politique au cours du XXe siècle. Concernant les déclarations de Nicolas Sarkozy, les accents anti-syndicaux et sur le vrai travail ont déjà été entendus lors du régime de Vichy. Est-ce une allusion directe ? Je crois plutôt que Nicolas Sarkozy effectue là une réappropriation sauvage dont il a le secret. Quelles sont les origines du 1er Mai en France ? En 1889, à l’occasion de l’exposition internationale, les organisations ouvrières de plusieurs pays d’Europe décident d’un mouvement commun pour obtenir une législation en faveur de la journée de 8 heures. Le premier 1er Mai a lieu en 1890. C’est un mouvement international qui a quelque chose d’ahurissant pour l'époque, quand on pense à la faiblesse des moyens de communication. Dans le plus petit village, on sait qu’on appartient à quelque chose de plus grand. Il n’y avait pas de mot d’ordre commun : chacun faisait ce qu’il pouvait là où il était, car le droit de manifester n'était pas reconnu partout. En France, ce sont les Guedistes qui prennent la tête du mouvement. Ils appellent les ouvriers à «mettre en demeure» les députés sur la loi des 8 heures. Néanmoins, le mouvement reste très éclaté. Il faut attendre 1905 pour que la CGT prenne la direction du 1er Mai. La pratique sociale est donc préexistante aux partis et aux syndicats. Quels étaient les objectifs à la fin du XIXe siècle ? Au départ, il n'était pas du tout prévu que les actions du 1er Mai soient reconduites l’année suivante. Mais en 1892, la Deuxième Internationale décide d’en faire une journée pérenne avec trois objectifs : 1/ obtenir la journée de 8 heures 2/ se projeter vers l’avenir, construire un projet par l’image et le rêve. L’historien Eric Hobsbawm parle de «la seule fête qui ne commémore rien pour ne parler que du futur» 3/ lutter pour la paix et la solidarité internationale. Une dimension que l’on retrouve d’ailleurs encore aujourd’hui quand on lit le texte de l’intersyndicale. Le succès est-il immédiat ? A l'époque, les défilés regroupent quelques centaines de personnes. Il faut bien se dire que le 1er Mai n’est pas férié, et que pour manifester, il faut se mettre en grève. Dès 1892, il ne se passe plus grand-chose à Paris en raison du contrôle exercé par le préfet Lépine. En revanche, dans certaines villes de province, organiser un cortège du 1er Mai est plus aisé. Est-ce que le 1er Mai effraie au sein des classes dirigeantes ? Il y a en effet des moments de grande peur. Dès 1891, dans de nombreuses villes industrielles, les patrons demandent au pouvoir de mobiliser les troupes. Cela mène à des drames, comme la fusillade de Fourmies, qui fait neuf morts dans la foule. En 1906, toutes les boutiques parisiennes ferment alors que la CGT nouvellement créée appelle à manifester. Quel rôle a joué le 1er Mai dans l’arrivée au pouvoir du Front populaire ? En 1936, il y a un important mouvement de grève partout en France. Mais à Paris, la CGT demande qu’il n’y ait pas de rassemblement le 1er Mai, afin de ne pas interférer avec les élections et l'éventuel changement de pouvoir. En revanche, en 1937, le défilé rassemble 500 000 personnes, selon les organisateurs. C’est la première fois qu’on ose donner de tels chiffres. Il s’agit d’un moment relais qui montre que la victoire est enfin possible. Mais, au final, le 1er Mai se confond rarement avec des moments de victoire. Le reste du temps, il permet surtout d’oublier les difficultés. A cette époque, la droite se sert-elle du 1er Mai comme repoussoir ? Au sein de la droite parlementaire, il y a un discours antirouge, mais qui n’a pas besoin du 1er Mai pour s’exprimer. Le maréchal Pétain tente d’instaurer sous le régime de Vichy un 1er Mai qui serait «la fête du Travail et de la Concorde sociale». Comment cela se déroule-t-il ? Pétain tente de s’approprier cette journée pour faire l’apologie du travail. Cette récupération politique n’est d’ailleurs pas une totale innovation. Dans l’entre-deux-guerres, de nombreux Etats, comme l’URSS ou l’Allemagne nazie, ont usé du 1er Mai pour en faire une fête nationale. Pétain tente une opération de syncrétisme avec des héritages plus anciens, voire disparus : des rites folkloristes dans les campagnes, censés inspirer le renouveau. Cela marche assez mal et illustre l'échec de Pétain à s’ancrer dans l’histoire. En outre, la France est occupée par l’Allemagne, qui exige une importante production industrielle. Le 1er Mai ne peut donc pas être complètement chômé. Il se limite à un arrêt de travail durant lequel les salariés se rendent devant un petit autel surmonté du portrait du Maréchal, où ils entendent son discours. Cela a aussi des effets pervers : à partir de 1942, des mouvements communistes et d’autres appellent à faire du 1er Mai une journée patriotique. De résistance, donc. Comment le 1er Mai réinvestit-il le champ politique après-guerre ? On évite soigneusement d’utiliser le terme de «fête du travail», trop associé à Pétain. La loi du 30 avril 1948 l’ancre comme une «journée fériée, chômée et payée». Dans l’usage courant, on privilégiera le terme de fête des travailleurs. Après la guerre, les premiers 1er Mai rassemblent plus largement, notamment des structures issues de la résistance. La guerre froide change la donne. De 1948 à 1950, le général de Gaulle organise des rassemblements à Bagatelle pour arracher le monopole du 1er Mai «aux séparatistes de la CGT». Mais, globalement, à partir du moment où le 1er Mai devient férié, son histoire n’est pas linéaire. Ça dépend des contextes locaux, des vacances... Le dernier changement notable, c’est en 1988, lorsque Jean-Marie Le Pen tente d’opérer un syncrétisme avec la fête de Jeanne d’Arc. Cela a conduit d’ailleurs à une importante mobilisation anti-FN en 2002, quand Jean-Marie Le Pen a atteint le second tour de l'élection présidentielle. Cette année, le 1er Mai semble organisé sur des bases classiques. Il n’y a pas d’appel à battre Sarkozy dans le texte de l’intersyndicale.

-

Election présidentielle 2012 - Second tour

-

Actualités Politiques

Testez... Le Convertisseur de Revenus en Unités Liliane Bettencourt, ! http://convertisseur.kingconv.com/v/liliane/ En combien de temps Liliane Bettencourt touche-t-elle votre salaire ? Combien d'années vous faudra-t-il pour atteindre le revenu annuel, après impôt, de Liliane ? Un site internet propose de faire la conversion. Édifiant !

-

Election présidentielle 2012 - Second tour

Chérèque dans Libération : "Notre organisation, rappelons-le, n’a jamais hésité à s’engager, à soutenir des mesures, quand nous estimions qu’elles étaient justes. Je pense à la réforme Juppé sur la protection sociale en 1995, ou encore à la réforme Fillon sur les retraites en 2003." Quand on voit les dégâts... et pas que collatéraux...

-

La gare du Mans ou de Le Mans

Tu cherches la guerre là ? :Smiley_03:

-

Election présidentielle 2012 - Second tour

-

La gare du Mans ou de Le Mans

Doit-on dire encore "La SNCF" ou "SNCF" comme l'ont décrété quelques technocrates depuis leur tour d'ivoire... (de l'ivoire rien sûrement...) Doit -on dire "Le SERNAM" ou "La SERNAM"... même l'Histoire en bégaie et les cheminots s'y confusionnent... Doit-on le Finistère ou en Finistère... ici ce sera plutôt " Penn Ar Bed" ... Ceci dit les meilleurs rillettes de la Sarthe sont parfois de Vivoin ... et parfois de Mamers... au concours des meilleurs Charcutiers de la Sarthe...

-

Élections législatives 2012

le problème c'est que nous sommes obligés de réfléchir sur ces questions dans le cadre de la constituition et des lois actuelles... un vote par circonscription avec deux tours (et non un vote à la proportionnelle où chaque voix va finalement compter...) le fait que pour se maintenir au 2ème tour il faut avoir obtenu au moins 12,5% des voix par rapport AU NOMBRE D'ELECTEURS INSCRITS (et non des voix exprimées) Pour obtenir au moins 12,5% des voix par rapport aux inscrits : il faut donc obtenir environ 18 à 20% des exprimés car le taux de participation va être moins important aux législatives (60%) qu'à la présidentielle (85%)... comme quoi le vote blanc ou nul , les enveloppes vides compteront quelque part car en bout de course ce vote "éliminera"... Pour les partis, il est donc normal de réfléchir avant les élections... dans le cadre de la loi électorale actuelle ce qui a le don d'exaspérer certains électeurs sympathisants de ces partis mais aussi d'ouvrir la porte aux polémiques partisanes et politiciennes... A l'heure actuelle personne ne peut dire comment évolueront les choses même dans une semaine... alors dans deux mois et 1/2... allez savoir... Sans parler du fait que les citoyens se sentent bien déposséder du pouvoir politique entre deux élections (2002 -2007- 2012-...) C'est pour cela que le débat sur "une nouvelle république" , "une 6ème république", "une nouvelle démocratie citoyenne" est intéressant et ouvre des perspectives nouvelles mais ce débat est porté pour l'instant par un petit nombre de gens... et ceux qui sont le plus avancés actuellement sur ce sujet, sont ceux qui rejettent l'idée du "Chef"...

-

Election présidentielle 2012 - Second tour

Un poème ce Président Bling-Bling même pour les Patrons... Ils vont finir par nous faire pleurer...cette bande de requins Les boss en ont assez de bosser pour Sarkozy http://www.liberation.fr/economie/2012/04/27/les-boss-en-ont-assez-de-bosser-pour-sarkozy_814913 Ils ne blâment pas la politique du Président, mais les humiliations, les choix imposés à des fins électoralistes… Les grands patrons craquent. Par NATHALIE RAULIN, YANN PHILIPPIN Le programme de François Hollande n’enthousiasme pas le patronat. Mais nombre de PDG éprouveraient un certain soulagement si Nicolas Sarkozy quittait l’Elysée. Ces grands patrons ne lui reprochent pas sa politique, mais sa manière de se mêler de leurs affaires quand il s’agit d’arranger les siennes. En période électorale, les restructurations, alors même qu’elles sont connues et avalisées par le gouvernement, ont été l’occasion de saynètes peu du goût du patronat. Convocations à l’Elysée, hurlements au téléphone, mauvaise foi… «Il ne peut pas s’empêcher d’intervenir à tort et à travers. Mais ça ne fait pas une politique industrielle», soupire un dirigeant du CAC 40. Entre SeaFrance, Lejaby ou Neo Sécurité, la présidentielle a été une caricature de l’activisme du chef de l’Etat. Nicolas Sarkozy est dans son rôle en défendant l’emploi. Mais les cadors du CAC goûtent peu d’être humiliés pour des raisons«électoralistes», parfois fort éloignées des problèmes de fond.«Sarkozy fait du spectacle. C’est un théâtre un peu dérisoire et tout à fait pathétique», juge un PDG. Ni lui ni ses pairs ne se font beaucoup d’illusions sur l’attitude d’un éventuel locataire socialiste à l’Elysée. «On va avoir un mois de pause, et les interventions vont repartir.» Mais l’espoir est bien là que François Hollande, s’il est élu, gérera les dossiers chauds de manière plus calme. Et surtout plus rationnelle. Retour sur quelques gros clash du quinquennat. PSA «Une info confidentielle dévoilée à dix jours des élections» Philippe Varin, patron de PSA, est trop bien élevé pour le laisser paraître. Mais les mauvaises manières du Président commencent à l’irriter. Le 15 novembre, le constructeur annonce la suppression de 5 000 postes en France. Sarkozy appelle Varin illico : «Vous êtes nul en communication !» hurle le chef de l’Etat au téléphone. La raison de cette fureur ? L’annonce de PSA gâche le discours que Sarkozy doit prononcer deux jours plus tard pour vanter sa politique industrielle. Le Président n’a pas d’objection sur le fond, puisqu’il s’emploiera ce jour-là à minimiser les suppressions d’emplois. Même si Varin est convoqué, pour la forme, à l’Elysée. Le 14 avril, le candidat Sarkozy convoque à nouveau Philippe Varin, comme il l’avait promis aux syndicalistes de l’usine d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), menacée de fermeture. Cordial, l’entretien ne débouche sur aucun engagement de PSA. La conversation glisse sur le site Sevelnord d’Hordain (Nord), fragilisé par la fin du partenariat avec Fiat. Pour marquer sa bonne volonté, Varin confie au Président qu’il est en contact avec Toyota. En demandant la confidentialité, car ce n’est qu’une simple piste. Quatre jours plus tard, Sarkozy claironne dans la Voix du Nord que «Sevelnord s’en sortira» car «il y a un accord en discussion avec Toyota». Consternation chez PSA, où on doit déminer un dossier sensible qui avait disparu de l’actualité. «On était scotchés. Si un président de la République dévoile une info confidentielle juste parce qu’on est à dix jours des élections…» soupire un proche du groupe. Renault «Carlos Ghosn ne supporte plus Sarkozy» L’armistice valait bien un petit sacrifice. A la demande de l’Elysée, le patron de Renault et Nissan, Carlos Ghosn, a dû débloquer plus de 10 millions d’euros pour l’un de ses sous-traitants, la Fonderie du Poitou. Ce qui a permis la reprise de l’entreprise le 19 avril… trois jours après la visite du candidat Sarkozy. «L’enjeu politique fait que notre engagement est au-delà de ce qu’on avait imaginé», explique un proche de la direction de Renault, qui assure que les relations sont désormais «apaisées» avec l’Elysée. Ghosn et Sarkozy reviennent de loin, vu la détestation réciproque qu’ils se vouent depuis deux ans. Tout a commencé le 5 décembre 2009. En visite à Flins (Yvelines) avec le ministre de l’Industrie Christian Estrosi, Ghosn annonce que l’usine va se spécialiser dans l’électrique, qui«prendra progressivement le relais de l’activité thermique». «Pour être tout à fait clair, la Clio sera maintenue à Flins tant que la montée en puissance du véhicule électrique ne sera pas complète», dit Ghosn. Début janvier, lorsque la Tribune révèle, à deux mois des élections régionales, que la Clio pourrait partir en Turquie, l’exécutif fait semblant de tomber des nues. Le PDG est convoqué à l’Elysée. Estrosi et le Président se déchaînent contre Renault, érigé en symbole des délocalisations. «Ghosn ne supporte plus Sarkozy», confie alors un proche du PDG. A-t-il voulu se venger ? Selon Challenges et les Echos,il a tenté à la même époque de réactiver les droits de vote de Nissan dans Renault. Ce qui lui aurait donné, en tant que PDG de Nissan, le même pouvoir que l’Etat (actionnaire à 15% de la marque au losange). L’histoire, démentie par le groupe, rend Sarkozy furieux. Il l’est encore plus au printemps 2011 avec la vraie-fausse affaire d’espionnage. Au point d’envisager de virer le PDG, avant d’y renoncer pour préserver le couple Renault-Nissan. L’Elysée en a profité pour reprendre davantage la main chez Renault. Tandis que Carlos Ghosn a donné pour consigne de «reconstruire une relation saine» avec l’Etat. Mais la méfiance n’a pas totalement disparu. Selon un proche du patron, les policiers en charge de l’enquête sur l’affaire d’espionnage «cherchent à remonter l’échelle des responsabilités». la SNCF «Si Sarkozy est réélu, c’est fini pour Pierre Blayau» Pour éviter un drame social en pleine campagne, le gouvernement demande fin janvier à la SNCF de reprendre, via sa filiale logistique Geodis, le transporteur routier Sernam. L’affaire tourne au psychodrame entre l’exécutif et le patron de Geodis, Pierre Blayau. Ce dernier pose en effet des conditions. La plus importante (effacer l’ardoise de 642 millions d’euros exigés par Bruxelles) est levée le 4 avril, grâce à un intense lobbying orchestré par l’Elysée. Pourtant, Blayau menace le même jour de retirer son offre, jugeant la trésorerie du Sernam insuffisante. Au Château, on fulmine. Classé à gauche, Blayau est soupçonné«d’arrière-pensées politiques». La défiance est telle que le gouvernement fait directement pression sur le patron de la SNCF, Guillaume Pepy. Jusqu’à un ultime coup de fil de l’Elysée, lors du week-end des 7 et 8 avril. «Si Sarkozy est réélu et que Blayau ne maintient pas son offre, c’est fini pour lui», menaçait en privé un ministre, au plus fort de la crise. Finalement, Pierre Blayau reprend, le 13 avril, 800 des 1 400 salariés du Sernam. «Cette agitation n’a servi à rien, car on voulait vraiment y aller dès le départ», dit un proche de la SNCF. Il assure que l’attitude de Geodis était une «tactique de négociation» classique destinée à obtenir les meilleures conditions possibles. Quoi qu’il en soit, la fermeté de la SNCF a payé : Walter Butler, l’actionnaire privé du Sernam, a finalement accepté de verser 2 millions d’euros pour financer le plan social. Total «Margerie était furieux» «C’est un souvenir cuisant que Christophe de Margerie n’a pas oublié»,confie un proche du patron de Total. Dès la fin 2009, le pétrolier informe le gouvernement qu’il veut fermer sa raffinerie de Dunkerque. On est à quelques mois des régionales de mars, mais l’exécutif ne s’y oppose pas. Un comité central d’entreprise (CCE) extraordinaire est convoqué le 1er février pour dévoiler le plan. Mais l’avant-veille, Raymond Soubie, alors conseiller social de l’Elysée, appelle Total :«Sarkozy veut tout stopper, mais je me fais fort de le faire changer d’avis.» Le lendemain, il annonce qu’il a échoué. L’enjeu électoral est trop pressant. Résultat : lors du CCE, Total doit prétexter que le plan n’est «pas prêt» pour justifier le report de l’annonce au 29 mars. Pas dupes, les syndicats lancent une grève générale dans les raffineries. Et alors que Total avait joué franc jeu, les ministres Estrosi (Industrie) et Wauquiez (Emploi) dénoncent l’attitude «scandaleuse»du groupe. «Margerie était furieux», se souvient un proche. Il est convoqué à Matignon et à Bercy. Puis à l’Elysée. En voyage aux Etats-Unis, il se fait représenter par son président du conseil, Thierry Desmarest. Le comble est à venir : surfant sur l’opinion agacée par les queues aux stations service, Sarkozy exige que la date du CCE - qu’il avait fait repousser - soit avancée pour tomber avant les régionales. Total y confirme la fermeture de Dunkerque, mais est contraint de s’engager à pérenniser les autres raffineries pendant cinq ans.

-

Ouverture d'une information judiciaire après la mort d'une femme écrasée par un train

A partir du moment où il ya "mort violente d'une personne" ou "décès suspect "quelqu'en soit la cause il y a ouverture d'une information judiciaire pour rechercher les cause du décès comme expliqué plus haut. La victime ayant des droits, sa famille et/ou (une ou) des associations peuvent se porter partie civile par le biai d'un avocat... Collard surfe simplement comme d'habitude sur l'actualité et les faits divers, pour faire parler de lui, se faire de la pub gratuite (journaux télé...) et faire venir à lui tous ceux qui se retrouvent devant la justice un jour ou l'autre et faire tourner sa boutique... faut que le pognon rentre... Comme en plus c'est le soutien de "Miss la Pen" coup double... car on fait l'amalgame "sécuritaire" sans aucune "peine"...

-

Election présidentielle 2012 - Second tour

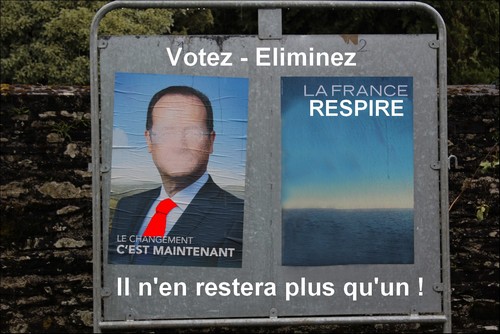

Reprends les profession de foi des présidentielles... idem pour Sarkozy, La Pen...qui parle maintenant de "Rassemblement bleu marine..." pour la droite populaire (sic) ça devrait couler de source... Tiens ça me rappelle une affiche de Sarkozy.

-

Election présidentielle 2012 - Second tour

« La phrase qui consiste à dire "Se faire traiter de fasciste par un communiste est un compliment" est une reprise mot pour mot de Pierre Laval le collabo, de la même manière que parler de Fête du travail et dire que c’est le vrai travail en parlant du 1er mai , c’est mot pour mot le texte de l’affiche du maréchal Pétain en 1941 » Sarkozy sort des mots, des phrases, des expressions qui sont directement tirées de la collaboration, pourquoi le fait-il? A qui parle-t-il? A qui veut-il inoculer ce poison? Et en voila encore une ... Lu sur Facebook... Monsieur Y :bonsoir JC , je me permets de t interpeller sur une citation de sarkozy qui me laisse perplexe: 14h15: «Si nous n'avons pas le courage d'assumer nos racines, nous envoyons un message désastreux» à ceux qui ont voté à l'extrême droite et s'inquiètent «de ce nouveau monde». «La frontière n'est pas une barrière entre les hommes» mais elle protège» et détermine «la propriété», «l'espace vital». «On ne veut pas que la France disparaisse». Monsieur X :J'ai quelques trous de mémoire et mon implication dans les discussions délicates autour des candidatures aux législatives au sein du Front de Gauche ne m'ont pas permises d'approfondir la question. Je crois que c'est de la provocation, que Nicolas Sarkozy agite des recettes anciennes faciles à avaler pour des esprits simples mais aussi du langage codé pour des militants d'extrème droite. Le travail rend libre, célèbre devise des camps de concentration, juchée en haut de chaque portail "d'accueil" et «Si nous n'avons pas le courage d'assumer nos racines, nous envoyons un message désastreux» revient presque mot pour mot à un discours de Goebbels, bras droit d'Hitler. Je crois qu'il est tellement attaché à garder le pouvoir qu'il est prêt à toutes les bassesses, tous les mensonges (même dire qu'il ne l'a pas dit le lendemain) Cette situation est pathetique. J'espère que l'écart Francois Hollande/ Sarkozy sera exemplaire, une sorte de message adressé au monde Monsieur Y : merci de ta réponse jean claude , donc je n hallucine pas , il est terriblement dangereux ,mais ça je le savais déjà, on doit lui mettre une volée éléctorale le 06 mai , jamais je n aurais pu croire que l on puisse revenir à de tels discours , c est une honte que ce personnage puisse avoir ce genre de propos pour accéder à la présidence de la république ....oui , nous devons montrer au monde entier notre rejet du fascisme.l heure est tres grave . Monsieur X :je te propose de publier sur cela dans les groupes. La résistance ne s'inquiétait pas de savoir si le compagnon d'arme était royaliste, socialiste, anarchiste, comme disait ferrat dans nuits et brouillard certains priaient jésus Jéhovah ou Vishnou d'autres ne priaient pas mais qu'importe le ciel, ils voulaient simplement ne plus vivre a genoux

-

Election présidentielle 2012 - Second tour

A prendre en compte : entre le 1er tour et le 2ème tour, il y a renouvellement de 10% du corps électoral...pour parvenir au même taux de participation...(80% environ) au 1er tour 22 avril : 36,6 millions de votants - 10% = 3,66 millions 9,4 millions d'abstentionnistes : cela veut dire que 3,66 millions d'abstentionnistes au 1er tour se déplaceront au second tour... ce qui veut dire que rien n'est jamais joué... 35 millions de voix exprimés : 55% 19,25 millions de voix 45% 15,75 millions de voix au premier tour hollande 10,3 millions de voix 28,63% Sarkozy 9,7 millions de voix 27,18% c'est à dire 20 millions de voix 55,81% ce qui veut dire aussi que 44,19% des électeurs n'ont pas voté pour ces deux là soit 15,9 millions d'électeurs qui part, qui reste, qui arrive ? Donc premier tour on vote pour ses convictions, ses idées au second tour ... environ 45% des électeurs élimineront purement et simplement... sans faire allégeance au nom qui figure sur le bulletin qu'ils utiliseront. et ne l'oublions pas : seuls les voix exprimées comptent... les votes blancs, nuls, les enveloppes vides ça ne compte pas (malheureusement peut être mais c'est comme ça...) Conclusion : ne laissez pas passer votre tour Eliminez Sarkozy ce n'est pas voter pour Hollande (mais faire oeuvre de salubrité publique) Moralité Votez, Eliminez... et ça ne me fera pas plus ch... que ça de mettre en 2012 le bulletin Hollande , qu'en 2007 le bulletin Royal ou en 2002 le bulletin Chirac...et avant le bulletin Mitterand

-

Election présidentielle 2012 - Second tour

2002 : 41,2 millions d'électeurs inscrits 2007 : 44,4 " 2012 : 46,0 " soit +3,6% par rapport à 2007 et +11,65% par rapport à 2002

-

Election présidentielle 2012 - Second tour

C'est vrai quoi... 7 milliards moins 65 millions de petits français...

-

Election présidentielle 2012 - Second tour

Comme l'Espagne ? 26% de chômeurs...

-

Actualités Politiques

La France pays des Lumières...Pas vraiment sûr... ! «Un tiers des pays dans le monde ont ouvert le droit de vote à des étrangers» http://www.liberation.fr/societe/2012/04/27/un-tiers-des-pays-dans-le-monde-ont-ouvert-le-droit-de-vote-a-des-etrangers_814598 En Europe, seuls dix Etats, dont la France, limitent le droit de vote aux élections locales aux seuls résidents européens, rappelle le politologue Hervé Andrès. Par CORDÉLIA BONAL recueilli par Politologue au CNRS, Hervé Andrès, est l'auteur d'une thèse de doctorat sur le droit de vote des étrangers («Le droit de vote des étrangers, Etat des lieux et fondements théoriques », université Paris Diderot, 2007, à consulter ici). Peut-on dire aujourd’hui que la majorité des pays européens ont mis en place le droit de vote des étrangers aux élections locales ? Oui... et non. Les 27 Etats membres de l’Union européenne ont tous au moins ouvert le droit de vote aux résidents européens. Seulement dix Etats de l’UE (dont la France) se sont limités à cette seule ouverture. Quatre autres Etats de l’UE ont des dispositions permettant l’ouverture supplémentaire à certains citoyens non membres de l'UE, mais pas à tous (au citoyens du Commonwealth seulement s'agissant du Royaume-Uni, selon des accords bilatéraux de réciprocité en Espagne, de réciprocité et de lusophonie au Portugal...). Treize Etats membres de l’UE permettent à tous les résidents étrangers de voter, au moins aux municipales. Hors de l’Union européenne, seuls deux Etats (Islande et Norvège) accordent également le droit de vote à tous les résidents étrangers. Et de plus, en Suisse, plusieurs cantons accordent également ce droit. Au total, les pays restreignant le droit de vote municipal à leurs seuls ressortissants sont minoritaires en Europe (14 sur 44), mais les modalités d’ouverture sont diverses. L’ouverture sans distinction de nationalité, telle qu’elle est envisagée en France, est pratiquée dans 15 Etats plus quelques cantons suisses. Y a-t-il des constantes dans les conditions imposées ? La durée de résidence exigée varie, je crois de quelques mois à cinq ans au maximum. Il y a différents modèles d’ouverture du droit de vote sur la base de liens culturels (Conseil nordique, Commonwealth, communauté linguistique, etc.). Le Royaume-Uni reconnaît le droit de vote et d’être élu à tous les citoyens du Commonwealth (Inde, Pakistan, Nigeria, etc.) pour toutes les élections et, avec les Européens, c’est donc une grande majorité des étrangers qui ont le droit de vote aux élections municipales. En Espagne, c’est également une majorité des étrangers qui a potentiellement le droit de vote aux élections municipales grâce à des démarches diplomatiques récentes favorisant la réciprocité. Cela a contribué à faire évoluer le Maroc. L’article 30 de la nouvelle constitution marocaine adoptée par referendum en juin 2011 dispose que «(...) les étrangers (...) qui résident au Maroc peuvent participer aux élections locales en vertu de la loi, de l’application de conventions internationales ou de pratiques de réciprocité». Et ailleurs dans le monde ? Aux Etats-Unis, quelques communes reconnaissent le droit de vote municipal et la question est en débat. A New York, la proposition instaurant le droit de vote des étrangers est actuellement soutenue par 22 conseillers municipaux sur 51 et il n’en manque donc que 4 pour gagner la majorité, ce qui a de bonnes chances de se faire d’après ce que m’a dit récemment le coordinateur de cette campagne. A Toronto, une campagne est également en cours. En Amérique centrale, la situation est diversifiée mais une dizaine de pays accordent droit de vote et éligibilité aux citoyens du Commonwealth. En Amérique du Sud, la règle générale, c’est la reconnaissance du droit de vote aux étrangers. Seul le Surinam réserve le droit de vote à ses nationaux. En Afrique, au moins 9 Etats sur 53 accordent également le droit de vote à des étrangers. En Asie et Océanie, les expériences sont limitées (Corée du Sud, Jérusalem-Est, Hong-Kong, Australie, Nouvelle-Zélande). Au total, un tiers des pays dans le monde ont actuellement ouvert le droit de vote à des étrangers, surtout à la fin du 20e siècle et au début du 21e siècle. Les exemples des nos voisins tendent-ils à accréditer l’idée, mise en avant par Nicolas Sarkozy, selon laquelle autoriser ce vote favoriserait le communautarisme ? La question qui est posée est de savoir si le fait d’exiger l’acquisition de la nationalité permet d’écarter les comportements communautaristes. Est-ce que les électeurs seraient moins communautaristes si on leur demande d’acquérir la nationalité française ? Est-ce que les électeurs étrangers seraient plus enclins au communautarisme que les nationaux d’origine étrangère ou les nationaux «de souche» ? A ma connaissance, les expériences européennes ne permettent pas d’accréditer l’idée d’un communautarisme dû spécifiquement au vote des étrangers. En France, est-ce que les électeurs portugais (qui ont déjà le droit de vote municipal) sont plus communautaristes que les électeurs d’origine portugaise ? Communautarisme et nationalité sont deux questions différentes. En France, de quand date le débat ? Dès le début des années 1970, les travailleurs immigrés prennent une place importante dans l’espace politique français, en menant et en participant à de nombreuses luttes (dans les entreprises, pour la carte de séjour, le droit au logement, etc.). En 1972, le programme commun de la gauche prévoit, dans le chapitre «emploi», que «les travailleurs immigrés bénéficieront des mêmes droits que les travailleurs français. La loi garantira leurs droits politiques, sociaux, et syndicaux.» La question de savoir si les droits en question doivent être exercés en France ou dans le pays d’origine n’est pas vraiment tranchée. Dans de nombreux pays d’émigration, la démocratie n’existe pas, et en tout cas, le droit de vote des émigrés est le plus souvent nié. En 1973, le PSU (parti socialiste unifié), suivi de la LCR (Ligue communiste révolutionnaire), se déclare en faveur du droit de vote des étrangers. Cela s’inscrit pour lui dans la perspective d’égalité entre Français et étrangers, et aussi dans l’idée de renforcer la participation démocratique. En 1974, plusieurs associations antiracistes lancent la candidature présidentielle (symbolique) de Djellali Kamal, Tunisien de 18 ans , afin de réclamer l’égalité des droits et dénoncer le racisme. Entre les deux tours, un journaliste anglais réclame aussi le droit de vote au nom de l’égalité entre Français et étrangers. En 1977, lors de la campagne des élections municipales, le PS s’engage à assurer des formes de participation locale pour les résidents étrangers, et en 1978, lors de la campagne des législatives, il propose le droit de vote municipal. En 1981, enfin, la proposition du droit de vote municipal des étrangers figure dans le programme de François Mitterrand, élu président de la République. Mais elle n’est finalement pas réalisée face aux réticences politiques et aux difficultés constitutionnelles.